事情可以变得更好

原文:Things could be better - by Adam Mastroianni

八项研究揭示人类想象力中一种(可能普遍的)偏见

2022 年 11 月 15 日

有些科学家在仰望宇宙奇观时获得创见,有些在挥动砍刀穿越亚马逊雨林时灵感迸发。而我产生科学想法的时刻,是在和朋友 Ethan 一起吃煎蛋卷的时候。

某天在小餐馆里,我们琢磨着为什么有些事物看起来美好,另一些则显得糟糕。比方说,为什么人们厌恶国会却喜爱自己的手机?表面答案当然是「国会很糟而手机很棒」,但当人们这样说的时候,他们脑子里究竟发生了什么?如果你请一位心理学家来解释这背后的机制,对方很可能会对你报以茫然的目光。

我们推断,评判必然基于比较:说某物糟糕,实际上是说它比别的东西更差。而这个比较的基准,往往是脑海中随机冒出来的任何事物,哪怕它并不存在或绝无可能。本质上,如果你能轻易想象某事物变得更好,那它多半就不够好。所以国会显得糟糕,是因为人们很容易想象它如何能变得好得多——最起码,里面的坏蛋可以少一些。但手机显得很棒,是因为很难想象它能有巨大飞跃——例如,即便电池续航大幅延长,也不会让它从「糟糕」摇身变为「惊艳」。

倘若人脑真是这样运作的,那一切就都说得通了。这也能解释,为何人们会对那些自身无力改变、却能轻易想象其可以更好的事物(如国会、核战争威胁、交通拥堵)感到出奇愤怒。我们当时觉得,若能证实这一点将非常酷,于是吃完煎蛋卷,便着手开展研究。

结果我们完全错了。相反,我们发现了一些更奇怪的现象。我们反复观察到这一现象,却无法使其消失。今天,我就来和大家详细聊聊这个发现。

事情是这样的:当人们想象事物可以怎样不同时,他们几乎总是只想象事物可以怎样更好。

接下来,我将通过八项研究(外加一项附加研究)来阐述这一效应,并尝试探究其成因与意义。这一现象似乎异常稳固,不受问题措辞、询问内容、受访人群或所用语言的影响。我们认为,它或许能让我们窥见人性的一角,并可能解释为何人们难以变得更快乐。

这是一篇正经的科学论文,只不过你无需花费百万美元来获取它。所有数据、代码、材料和预注册文件均可在此获取。(其中包含每个问题的具体措辞,以及复现每项研究所需的一切资料。)你可以按以下格式引用本项目:

Mastroianni, AM & Ludwin-Peery, EJ. (2022). Things could be better. https://psyarxiv.com/2uxwk

现在,进入科学环节。

参与者

大多数参与者来自 Amazon Mechanical Turk 或 Prolific,这是两个可供注册参与有偿研究的网站。研究 7 的参与者由 Qualtrics 公司为我们招募。每人的报酬为 1 至 1.20 美元,研究耗时几分钟。我们设置了大量注意力检查题,剔除了所有未通过者的数据,但无论通过与否,我们都支付了报酬。

研究 0:你常想到什么?

我们本想直接请人们想象一系列事物可以怎样不同,但为避免自行挑选项目可能引入偏差,我们以此作为项目开端:邀请 91 人列出他们经常想到或接触的事物。我们保留了所有被六人及以上提及的项目,但剔除了少数我们认为与大众普遍相关度不高的项目。例如,我们删除了「女朋友」,因为考虑到并非人人都有女友。最终,我们得到了 52 个项目,例如「你的手机」、「人」、「经济」等。

研究 1:事物可以变得怎样不同?

我们招募了另一组 243 名参与者,向每人随机展示我们清单中的六项事物,并请他们想象这些事物可以变得怎样不同。例如,你可能被问到:「YouTube 可以变得怎样不同?」而你的朋友可能被问:「食物可以变得怎样不同?」你或许会说「YouTube 加载可以更快」,而你的朋友则可能说「食物可以更贵」等等。

然后,我们问道:「如果 [该事物] 以这种方式变得不同,它会变得多好或多糟?」参与者在一个从 -3(糟得多)到 0(既不好也不坏)再到 3(好得多)的量表上打分。我们想探究的是:当被问及某物可以变得怎样不同时,人们平均而言,是想象它变得更好、更糟,还是好坏参半?

答案惊人地清晰:人们想象的是事物可以怎样更好。以下是一些具体例子。

我们问:「你的手机可以变得怎样不同?」

参与者答:

-

「可以防水」

-

「我的手机可以弯曲、有弹性。」

-

「屏幕更亮」

我们问:「你的生活可以变得怎样不同?」

参与者答:

-

「我可以变得富有」

-

「拥有更多钱」

-

「我更富裕些,就不用那么为钱发愁了」

我们问:「YouTube 可以变得怎样不同?」

参与者答:

-

「可以停止每次我看视频时都弹窗催我买会员。」

-

「没有广告」

-

「修正算法,别坑创作者了」

每一个项目都呈现出这一趋势。在下图中,位于红色虚线上方的项目,表示人们平均想象其可以变得更好。所有的数据点都漂浮在该线上方,且没有任何一个置信区间包含零点(即「既不好也不坏」)。

误差线 = 95% 置信区间

人们甚至告诉我们,已经很好的事物能怎样更好。我们曾请参与者评估每样事物当下的美好程度,「宠物」获得了最高评分。人们对宠物的喜爱,甚至超过了「假期」、「朋友」、「幸福」和「爱」!然而——

我们问:「宠物可以变得怎样不同?」

参与者答:

-

「吃饭时更有耐心」

-

「更健康/少生病」

-

「要是能说话就太酷了。」

并且,用一位参与者的话说:「它们可以永生。」

这并非我们的预期。我们原以为,人们自然会想象有些事物可能变得更好,另一些可能变得更糟。结果,他们想象的是所有事物都能变得更好。

而且这并非少数人的倾向。平均而言,足足有 90% 的参与者想象的是事物可以变得怎样更好。在心理学领域,这几乎是前所未见的。即便是「你宁愿得到五美元,还是被扳手敲头」这种再明显不过的问题,你或许能得到约 90% 的人选择「请给我五美元」,但总会有那么一小部分人选「扳手」——要么是故意捣乱,要么是有特殊癖好。(Scott Alexander 称之为蜥蜴人常数。)

那么,这到底是怎么回事?我们当时立刻产生了三种猜想。

#1:人们只是在发牢骚吗?

不是。当我们问及这些事物目前有多好时,人们非常乐意告诉我们许多事物很棒。事实上,平均获得负面评价的只有少数几项,比如新闻、政治和冠状病毒。

#2:这是众多「乐观偏见」中的一种吗?

我们已知人们普遍存在乐观偏见。但乐观是指相信事物不仅可能变好,而且将会变好。那么,我们的参与者认为事物将会变好吗?

并非如此。我们还询问了参与者,他们认为自己所想象的每种变化发生的可能性有多大,范围从 0(绝无可能)到 100(必定发生)。对于积极变化,最常见的可能性是 0%,其次是 50%,再次是 80%。也就是说,根据参与者自己的判断,他们想象的是一锅「可能发生」与「绝无可能」的混合体。人们乐于畅想宠物开口说话,但并不认为这会在短期内成真。

参与者确实认为好事发生的几率略高于坏事,因此其中确实掺杂了一丝乐观偏见。但这无法解释核心发现。

#3:人们是否默认,「变得怎样不同」就等于「变得怎样更好」?

这听起来很合理。如果你问室内设计师你的家可以怎样不同,他不会说:「嗯,你可以让一群流浪狗闯进来,到处呕吐,然后我们把你的躺椅点着,那样肯定不同。」相反,他多半会说:「我们可以刷成雅致的珍珠色。」或许在大多数情境下,人们将要求改变的请求自动理解为要求改进。

但有一个证据与此推测相悖:51% 的参与者至少给出了一种事物可能变得更糟的方式。(例如,一人说宠物「可能长跳蚤」。)如果参与者真的默认我们想听「可以怎样更好」,却又时不时地回答「可以怎样更糟」,这未免有些奇怪。

不过,万事皆有可能!所以我们又进行了一项研究。

研究 2:是我们的措辞问题吗?

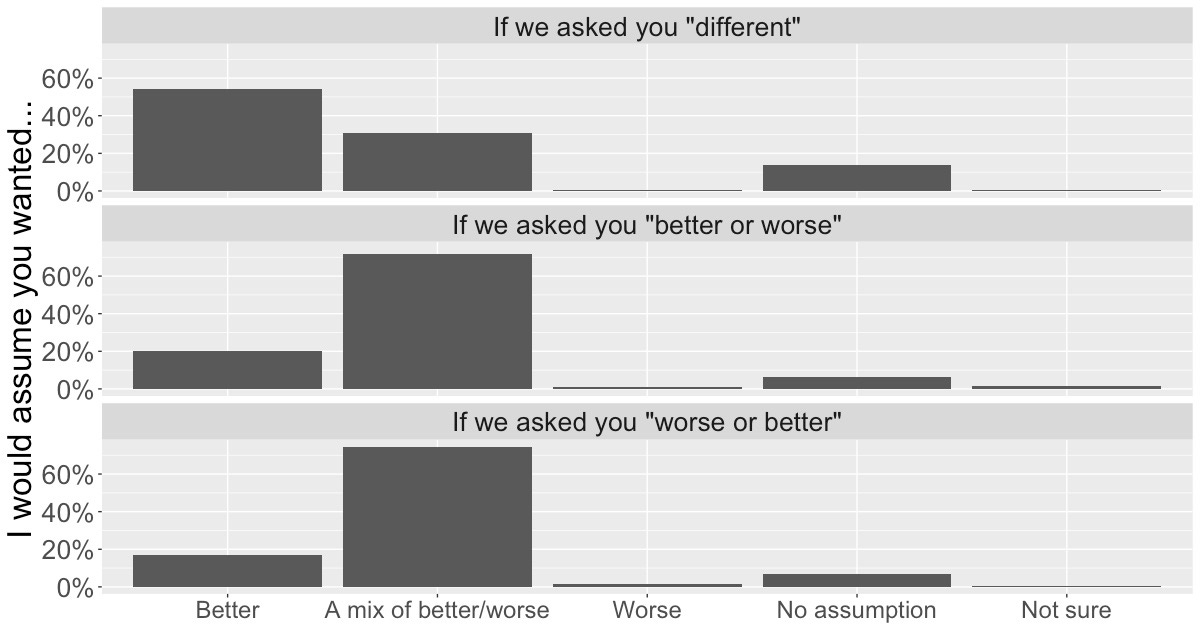

我们又招募了 169 位参与者,向他们提问:「如果我们问您『[某物] 可以变得怎样 [「不同」/「更好或更糟」/「更糟或更好」]』,您会默认我们期望您列出变得更好的方式、变得更糟的方式、好坏混合的方式、不会做以上任何假设,还是您不确定?」

果然,略超过半数的人认为「不同」意味着变得更好。大多数人则认为,询问某物可以变得怎样「更好或更糟」或「更糟或更好」意味着我们想要好坏混合的答案。

很好,我们想。如果问题全出在人们认为「不同 = 更好」上,那么如果你请他们想象事物可以变得怎样「更好或更糟」或「更糟或更好」,他们理应给出不同的答案。

研究 3:「更好」与「更糟」并无区别

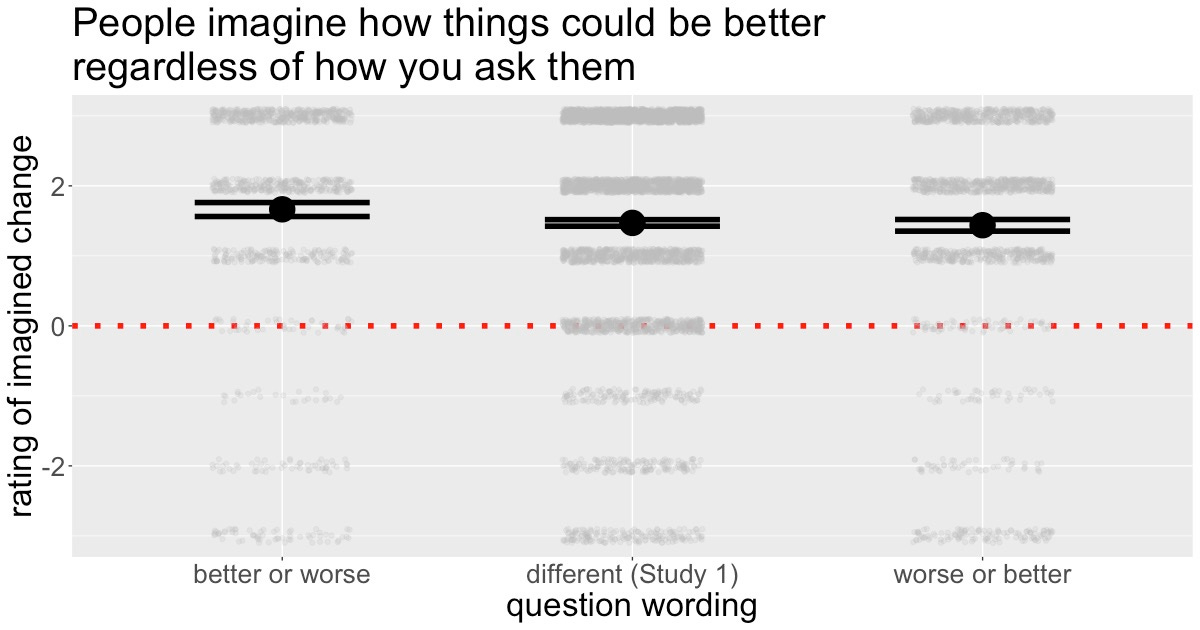

我们又招募了 158 位参与者,用略微不同的措辞重复了研究 1。这次,我们询问其中一半人「[某物] 可以变得怎样更好或更糟?」,询问另一半人「[某物] 可以变得怎样更糟或更好?」。

结果毫无差别。人们再次平均想象的是事物可以变得更好。这同样发生在每一个项目上,事实上,三种措辞下的评分几乎一模一样。看来,这似乎与问题的具体措辞无关。

浅灰色小点 = 个体数据点

好吧,我们想。人们只有在我们询问诸如「你的冰箱可以变得怎样更好或更糟?」这类奇怪问题时才会这样吗?还是说人们在日常生活中自然而然就会这样?

研究 4:嘿,你最近在想什么?

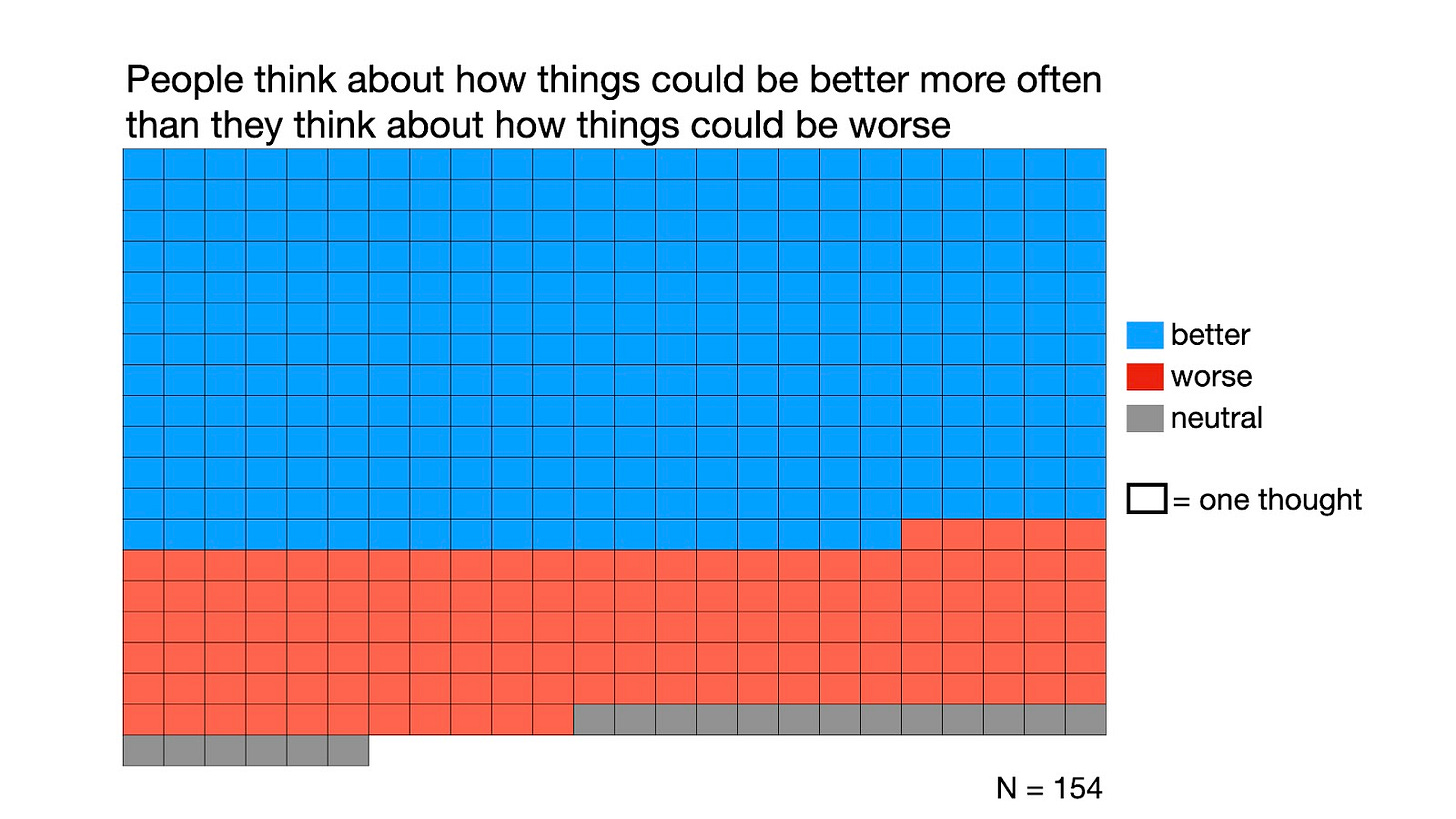

为了探明究竟,我们又收集了 154 人的样本,直接请他们列出最近产生的、关于某事物可以变得怎样更好或更糟的三个想法。然后,我们询问他们这些想法是关于某物变得怎样更好、更糟,还是中性的不同。

人们报告的想法中,有三分之二是关于某物可以变得怎样更好。

至此,人们似乎表现出相当强烈的倾向去思考事物可以变得怎样更好。但究竟是哪些人呢?

我们检查了人们想象事物变好的倾向是否与性别、种族、教育程度或政治立场有关。没有发现关联。在研究 1 中,年长者比年轻人更明显,但在研究 2 或 3 中则不然。当然,人的特质远不止年龄和是否拥有高中学历。

我们猜想,焦虑、抑郁或神经质可能产生重大影响。也许感觉非常糟糕的人更容易想到事物变好的方式(例如,「我可以感觉不那么糟」)。或者,他们感觉糟糕是因为总在思考事物可以变得怎样更糟(「如果我孤独终老怎么办?」)。无论如何,能了解这一点都会很有趣,因此我们进行了另一项研究。

研究 5:个体差异

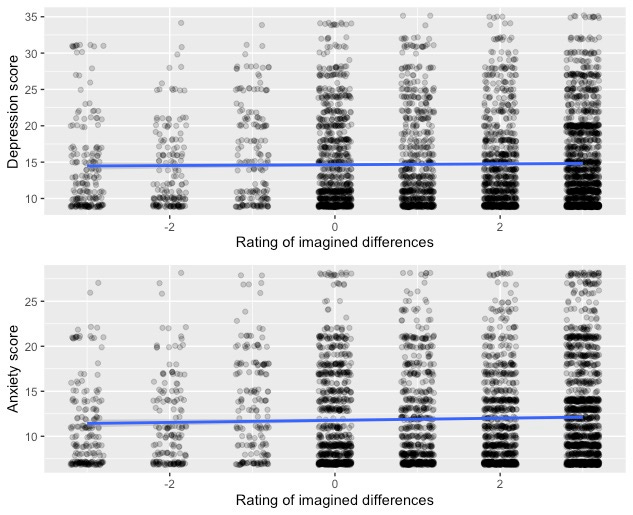

我们另找 250 位参与者重复了研究 1。这次,我们还让他们填写了抑郁量表、焦虑量表和大五人格问卷(其中包含神经质的测量,有时被称为「情绪稳定性」,因为这听起来更积极)。

再一次,人们想象了每一个项目可以变得怎样更好。(这就是可重复性,宝贝。😎)

抑郁和焦虑没有造成差异:无论人们多么抑郁或焦虑,他们都想象事物可以变得怎样更好。看看这些趋势线多么平直就明白了:

神经质也没有影响(在控制所有其他人格变量后)。但奇怪的是,经验开放性更高的人更倾向于想象事物可以变得怎样更好。我们对此没有任何解释,也许这没有任何意义。其他人格变量均未造成差异。

这些结果确实令我们惊讶。你可能会认为抑郁、焦虑和神经质的人尤其能想到事物变好的方式,或者他们总是担心事情可能变得更糟。但并非如此,他们看起来和其他人一样。

当然,到目前为止,我们讨论的目光只聚焦在咱们美利坚老家。众所周知,有些人住在美国,而另一些人则不住在美国。如果这种效应完全是因为身为美国人呢?也许是我们「事在人为」的文化中有某种东西,让我们总是想象事物可以变得怎样更好。

研究 6:波兰朋友

于是我们找了 95 位波兰人,给他们同样的项目清单,并询问每样东西如何能变得不同。这是对研究 1 的直接重复,只是换了一个人群。

你可能会问:「为什么是波兰人?」对此我们说:怎么,你对波兰人有意见?不喜欢波兰饺子、甜甜圈和泼水节吗?

泼水节如何能不同?我可能不会被那么多穿彩色服装的男人泼得浑身湿透。图片来源:Polimerek

另外,我们招募参与者的网站上恰好有相当多讲英语的波兰人,所以我们选择了波兰。根据一项文化差异衡量指标,美国与波兰的文化距离,大约相当于美国与印度、俄罗斯、韩国和赞比亚的距离,因此这似乎是检验文化是否造成差异的好机会。

结果没有。波兰人也告诉我们事物可以变得怎样更好。同样,这在每一个项目上都发生了。

N = 95 位使用英语回答的波兰人。

不过,这些波兰人是用英语回答的,所以仍然有可能是英语语言本身有什么独特之处,导致人们想象事物可以变得怎样更好。如果我们用另一种语言询问来自不同文化的人呢?

研究 7:普通话

我们将整个研究翻译成了普通话。(非常感谢我们的研究助理 Megan Wang 进行翻译,以及 Vanna Qing 校对翻译后的问卷。)然后,我们招募了 307 位目前居住在中国的普通话母语者。我们为这个样本稍微调整了项目——例如,将「Google」替换为「百度」等,除此之外,实验设计是研究 3 的复刻。(我们随机分配人们去想象「不同」、「更好或更糟」或「更糟或更好」。)

结果完全一样。对于每一个项目,参与者平均想象的都是事物可以变得怎样更好。

N = 307 位使用普通话回答的中国人。项目以美式英语等价物列出。

研究 8:快速思考

我要坦白一件事:我不记得我们为什么要进行这项研究了。我肯定记得看到结果时说「太好了!!我们搞定了!!一切都说得通了!」,但现在我记不起原因了。我问 Ethan,他说,「兄弟,我甚至不记得做过这项研究。」所以,如果你能想明白我们为什么做这项研究,请告诉我们。

总之,我们是这样做的。我们另找了 187 位参与者,随机分配他们去想象每个项目可以变得怎样更好、更糟或不同。我们告诉他们,如果列出的方式比平均参与者多,他们将获得 0.25 美元的奖金。(从整体上看这笔钱不多,但当你做一个一美元的短期研究时,它就显得挺可观了。)

实际上,与想象「更糟」或仅仅「不同」相比,人们想出的变好方式更少。被分配想象「更好」的人平均想出了 5 种方式,而被分配想象「不同」或「更糟」的人想出了 5.5 种方式。

因此,尽管人们有巨大的偏向去思考事物可以变得怎样更好,但实际上,这比想象事物可以变得怎样更糟更困难!可不知何故,他们默认还是会这么做。

简要回顾

当你请人们想象事物可以怎样不同时,他们想象的是事物可以变得怎样更好。这不依赖于问题的具体措辞,并且也出现在人们的日常思维中。似乎每个人都会这样做;人口统计学特征影响甚微。波兰人也想象事物可以变得怎样更好,用普通话回答的中国人同样如此。而且,尽管想象事物变好似乎比想象变糟更困难,人们依然倾向于想象变好。

这种倾向可能非常根本,因为它似乎极难消除。正如我先前所写,许多已发表的心理学发现可能是一堆臭不可闻的垃圾。部分源于统计误解,部分源于赤裸裸的欺诈,还有部分则是因为心理学中的大多数发现都极端依赖情境。通常,只要环境稍有变化,效应也会随之改变。

但迄今为止,我们的发现似乎并非如此。我们找不到任何一样事物是人们平均想象其变得更糟的。我们也未曾发现有任何人群似乎不这样做。在心理学领域,这几乎闻所未闻。因此我们倍感兴奋。

我们最初的假设怎么样了?

看来,我们最初关于「人们认为国会糟糕是因为他们很容易想象国会可以变得怎样更好」的整个构想确实是错了。人们很容易想象所有事物可以变得怎样更好。

我们的确有时发现,与好的事物相比,人们更可能说糟糕的事物可以变得更好。但并非总是如此。在研究 4(当我们询问人们自然产生的想法时)和研究 7(当我们用普通话询问人们时),我们发现了相反的情况。在这些研究中,人们越是认为某事物已经很好,他们就越多地思考它可以变得怎样更好。在研究 8 中,当我们请人们专门想出事物变好的方式时,他们对好事物和坏事物想出的改进点子数量相当。我们不太确定为何会这样。

无论如何,我们认为可以放心地将最初的假设送到「州上的那个大农场」去了,让它在那里与其他被证伪的假设一同奔跑玩耍。

想象力为何如此运作?

老实说,谁知道呢。大脑这东西,真是古怪。

当所有解释都行不通时,我们总还可以诉诸自然选择:也许这种偏见帮助了我们的祖先生存。饥饿、浑身湿透的狩猎采集者想象着腹中有食、头顶有瓦,于是发明了农业和建筑。一旦变得温暖饱足,他们的繁衍成功率就超过了那些忙着想象自己会变得多饿、多湿的同伴。

但说真的,这依然是个谜。我们可能触及了人类想象力运作方式的某些根本特质,但要真正理解它,或许还需要很长时间。

或许这就是你永远无法快乐的原因

众所周知,享乐适应:一旦达到适度的快乐,就很难变得更快乐。但从未有人真正解释过这为什么会发生。人们常说「哦,你对好东西会习以为常」,但这只是描述,而非解释。人们为什么会对好东西习以为常?

现在我们或许有了答案:人们对好东西习以为常,是因为他们总在想象事情可以变得怎样更好。因此,即使事情真的变得更好,你也可能不会感觉更好。当你蜗居陋室时,你梦想着拥有一所房子。当你拥有了房子,你又梦想着第二所。或者你梦想着房产税能低一些。或者添个热水浴缸。或者两个浴缸。如此循环,永无止境。

关于做科学的最后一点说明

你刚刚读到的这篇论文,绝无可能发表在正规的科学期刊上。研究本身的质量,与 Ethan 和我发表在顶尖期刊上的那些不相上下,但以这种方式来书写科学,是为学界所不容的。

例如,在期刊上,你不能说「我们不知道为什么会这样」。你不能承认自己忘了为何要做某项研究。你绝对绝对不能谈论什么泼水节。你必须表现得无比严肃;曾有审稿人明确告诉我,我的论文「太有趣了」,应该写得更加乏味。你应该用大量无意义的引文塞满论文,因为如果审稿人看到自己的大名位列其中,他们可能会对你的作品青眼有加。而如果审稿人不喜欢你的论文,他们便会拒稿,那么世人将永无机会得见。

这是一种愚蠢的搞科学的方式。它违背了每一条科学美德。它导致了发表偏倚——审稿人偏爱那些拥有「统计显著性」且符合其先入之见的研究,使得「学术文献」中充斥着大量垃圾文章,而这些文章常常[根本无人引用](https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2014/04/23/academic-papers-citation-rates-remler/#:~:text=But expert evaluation has indeed,analysis recently darted about cyberspace.)。以这种方式进行同行评议,每年还要耗费超过十亿美元的社会成本,这笔钱本可以用来置办更华丽的泼水节行头。

与其如此,你大可以直接在本文的评论区、你自己的博客,或者推特(如果到你读到这里时它还没倒闭的话)上评议这篇论文。如果你在街上偶遇我们,也可以直接冲我们喊出你的评议,我们保证喊回去。别忘了,你可以在这里找到复制我们所有研究和分析所需的一切材料。

倘若我们真的将此文投给期刊,你很可能会根本读不到它,除非你 a) 隶属于某个每年支付数百万美元期刊订阅费的机构,或者 b) 使用像 Sci-Hub 这样的盗版网站(我们当然不推荐这样做,因为那是非法且不好的)。

这简直就像我们忍不住要去想象,科学出版如何能变得更好一样。真该有人就此写篇论文。

感谢 Daniel Gilbert, Fiery Cushman, Tali Sharot, Yev, hugo villeneuve, Sean Trott, Marco Plebani, Bash, Bimal Shah, Samvit Jain, Amy Summerville, Arbituram, 以及 Lukas Neugebauer 提供的评论和审阅意见。